대한민국 경제를 멈출 '근로자 추정제'의 실체

2026-01-25

“근로자 추정제(2차 사람법?)” 보호의 이름으로 계약 자유가 뒤집힐 때

요즘 한국을 두고 “기업 하기 점점 힘든 나라가 된다”는 말이 자주 나옵니다.

중대재해처벌법, 노란봉투법 논쟁이 이어지는 가운데, 또 하나의 법안이 뜨거운 쟁점으로 올라왔습니다. 이름부터 낯선 근로자 추정제(일부에서는 ‘2차 사람법’이라고 부르기도 합니다).

이 제도를 둘러싼 찬반은 복잡하지만, 논쟁의 핵심은 단순합니다.

“노동자 보호”라는 목적을 위해, 계약 관계의 기본 원칙을 어디까지 바꿀 것인가?

오늘은 그 쟁점을 ‘원리’ 중심으로 풀어보겠습니다.

끝까지 읽으면, 이 이슈가 단지 법률가들만의 싸움이 아니라 배달비, 채용, 프리랜서 시장 같은 우리 생활의 가격표로 연결될 수 있는 이유가 보입니다.

1) ‘추정’이라는 단어가 무서운 이유: 입증 책임이 뒤집힌다

기존에는 누군가가 “나는 근로자였다”라며 퇴직금·연차·4대보험 같은 권리를 주장할 때, 일반적으로는 그 관계가 근로계약에 해당한다는 근거를 주장하는 쪽이 제시해 왔습니다.

그런데 ‘근로자 추정제’의 핵심은 이런 방향 전환으로 이해됩니다.

어떤 계약이 프리랜서·도급처럼 보이더라도

일정 조건에 해당하면 근로자로 ‘추정’되고

사용자가 “근로자가 아니다”라는 점을 적극적으로 입증해야 한다

즉, 분쟁이 생겼을 때 기본값(default)이 바뀌는 것입니다.

이 변화가 왜 크냐면, 실제 현장에서는 계약 형태가 딱 잘라 나뉘지 않기 때문입니다.

프로젝트 단위로 외주를 쓰는 업종(디자인, 영상, 개발, 마케팅, 건축·설계·감리 보조, 번역, 강의 등)에서는 특히 더 민감하게 반응할 수밖에 없습니다.

2) 가장 먼저 생길 수 있는 풍경: “리스크 관리”가 채용을 이긴다

제도가 도입되면, 기업은 두 가지 계산을 하게 됩니다.

“이 사람과 계약하면 성과가 좋은가?”

“나중에 분쟁이 생겼을 때 감당 가능한가?”

문제는 2번이 1번을 압도하는 순간입니다.

기업이 사람을 쓰는 이유는 성장과 생산인데, 분쟁 리스크가 커지면 ‘사람을 덜 쓰는 선택’이 합리적이 되어버립니다.

프리랜서 계약을 줄이고

외주를 최소화하거나

아예 채용을 멈추고

자동화·툴·AI·로봇 같은 대체 수단을 찾게 됩니다

이건 “기업이 나쁘다”의 문제가 아니라, 제도가 유발하는 행동 변화입니다.

3) 비용은 결국 가격으로 간다

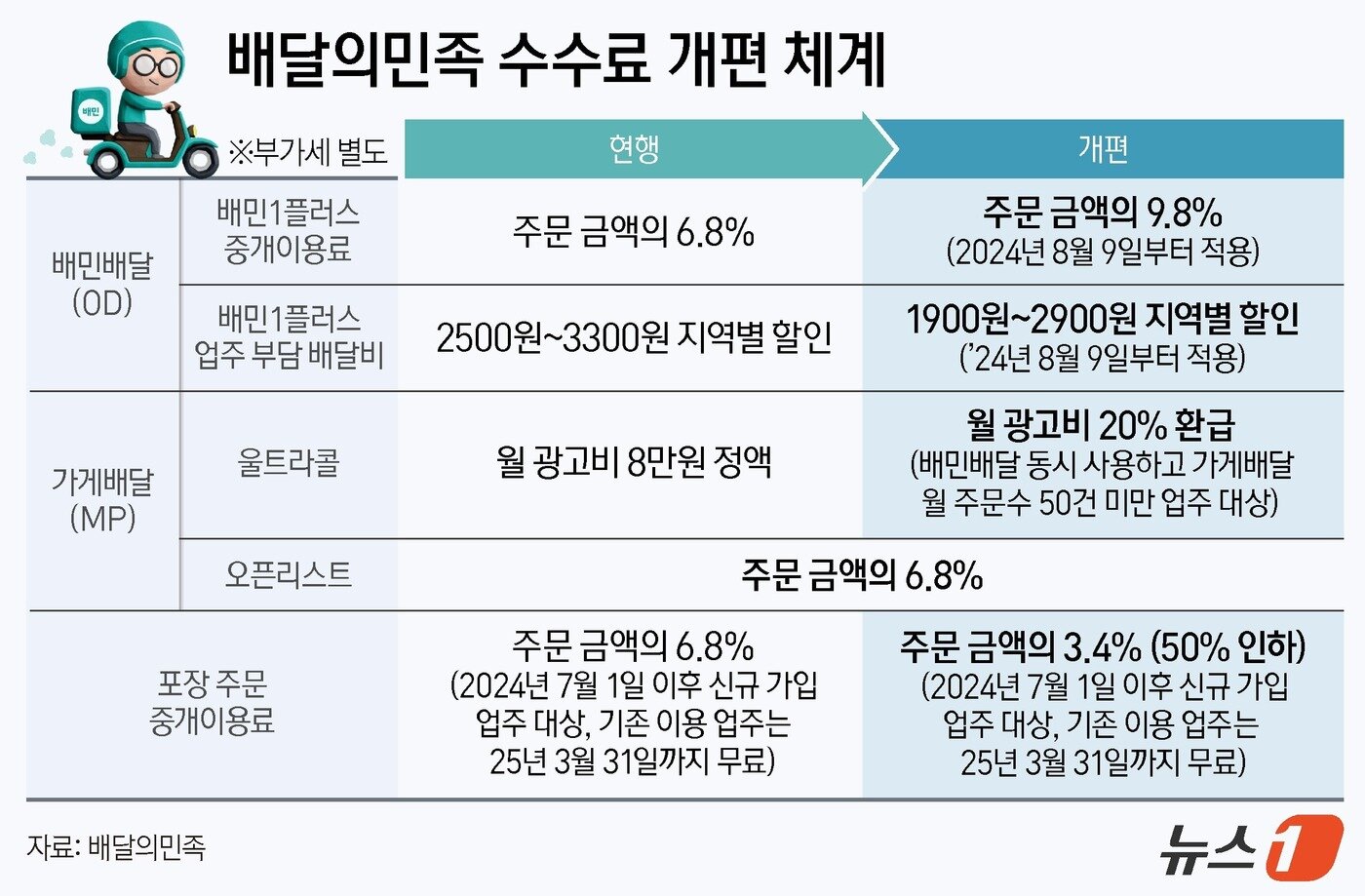

근로자 추정제가 가장 크게 체감될 수 있는 영역 중 하나가, 플랫폼 기반 노동(예: 배달)입니다.

현재 많은 라이더는 개인사업자 형태로 계약을 맺는 경우가 많습니다.

만약 특정 조건에서 대규모로 “근로자 추정”이 발생한다면 기업이 부담해야 할 항목은 늘어납니다.

4대 보험 사용자 부담분

퇴직금 적립

각종 수당·관리 비용

인사·노무·법무 비용

이때 중요한 건 도덕 판단이 아니라 시장 원리입니다.

비용이 오르면 가격은 오릅니다.

기업이 그 비용을 “전부 이익을 깎아서” 감당할 것이라고 기대하기는 어렵습니다.

결국 가격표의 어딘가로 이동합니다. 배달비, 수수료, 메뉴 가격, 구독료, 혹은 서비스 축소.

그래서 이 논쟁이 “내 삶과 무슨 상관이냐”에서 끝나지 않는 겁니다.

4) 반전: 보호하려던 사람에게도 불리할 수 있다 — 일자리의 ‘증발’ 문제

제도의 취지는 “노동 사각지대 해소”일 수 있습니다.

하지만 정책은 취지와 별개로 ‘부작용’을 낳을 수 있습니다.

만약 기업이 비용과 소송 리스크 때문에 고용을 줄이면:

남는 사람의 업무 강도는 올라가고

신규 진입자(초보, 청년, 경력단절)의 기회는 줄고

플랫폼이나 중소업체는 서비스 규모를 줄이거나 철수할 수 있습니다

해외에서도 유사한 규제가 도입될 때마다 “노동권 강화 vs 일자리 감소” 논쟁이 반복됩니다.

핵심은 여기입니다.

노동의 가치를 높이는 것과, 노동의 기회를 유지하는 것은 동시에 설계되어야 한다.

하나만 밀어붙이면 다른 하나가 무너질 수 있습니다.

5) 프리랜서·전문직에게는 또 다른 쟁점: “자유”의 영역이 줄어드는가

프리랜서 시장에는 두 부류가 공존합니다.

취약한 지위에서 사실상 종속적으로 일하는 사람

높은 전문성과 자율성을 기반으로 선택적으로 일하는 사람

근로자 추정제는 첫 번째 부류를 보호하려는 목적이 강할 수 있지만, 제도가 거칠게 설계되면 두 번째 부류에겐 원치 않는 규범이 될 수 있습니다.

예를 들어:

본인이 시간과 방식 선택권을 갖고 일했는데

사후적으로 근로관계로 판단되면

기업은 프리랜서 활용 자체를 줄이게 되고

전문직의 ‘프로젝트 기반 시장’이 위축될 수 있습니다

결국 “보호”가 “통제”로 느껴지는 지점이 생길 수 있다는 겁니다.

6) 결론: 핀셋이 필요한데, 그물이 던져지는 느낌

현실적으로 노동 사각지대는 존재합니다.

보호가 필요한 사람도 분명 있습니다.

그런데 문제는 방식입니다.

빈대를 잡겠다고 초가삼간을 태우면 안 됩니다.

취약계층 보호는 핀셋 정책으로

프리랜서·도급 시장은 명확한 기준으로

기업이 예측 가능하게 움직일 수 있도록 입증 구조와 가이드라인을 정교하게

이런 장치 없이 ‘추정’이 과하게 작동하면, 사회는 다음 단계로 갈 수 있습니다.

서로를 불신하는 계약

과도한 서류·증빙 경쟁

채용 위축

비용의 소비자 전가

노동 기회 감소

결국 보호의 이름으로 계약의 자유와 시장의 역동성이 동시에 위축될 수 있습니다.

질문

만약 내일 당장,

“보호는 늘어났는데 일자리는 줄었다”

“권리는 강화됐는데 시장은 얼어붙었다”

이런 현실이 오면 우리는 뭐라고 말할 수 있을까요?

정책은 선의만으로 평가되면 안 됩니다.

그 정책이 어떤 행동을 유발하고, 그 비용이 어디로 이동하는지까지 봐야 합니다.

지금 논쟁의 본질은 결국 이것입니다.

“노동 보호”를 강화하면서도, ‘일자리와 계약 자유’를 어떻게 같이 지킬 것인가?

블로그 글

블로그 글

첫 댓글을 남겨보세요.