간첩은 없다? 40년간 치밀하게 진행된 '대한민국 붕괴 시나리오' (주사파의 정체)

2026-01-25

“천만 명을 우리 편으로” — 총칼이 아니라 ‘생각’으로 치르는 전쟁

뉴스를 보다 보면 가끔 숨이 턱 막힐 때가 있다.

“도대체 나라가 왜 이렇게 돌아가나?”

상식으로는 설명이 안 되는 장면들이, 너무 자주 등장한다.

그럴 때 떠오르는 질문이 있다.

정치가 바뀌어서일까? 인물이 문제라서일까?

아니면 더 아래, 사람들의 ‘생각이 움직이는 방식’이 바뀐 걸까?

전쟁은 총으로만 치르지 않는다.

핵무기보다 무서운 공격이 있다면, 그건 사람의 머릿속에 들어가

“무엇이 옳은지”를 바꾸는 전쟁이다. 사상전이다.

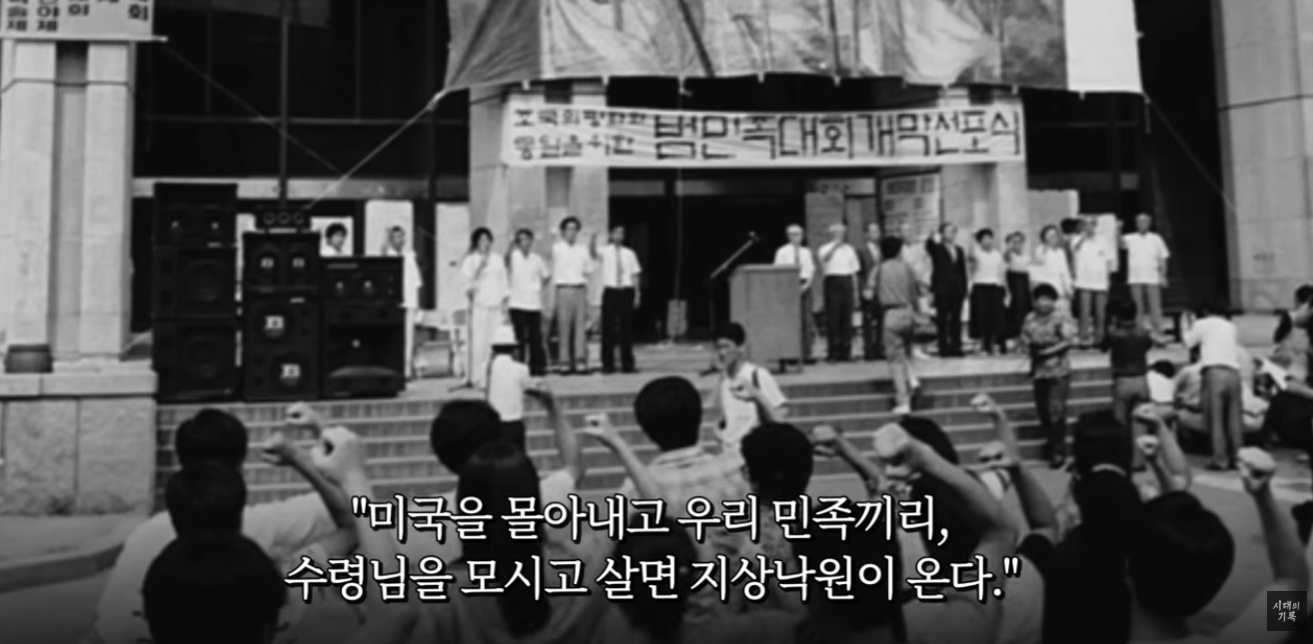

1) 1980년대: 뜨거운 정의감이 ‘통로’가 되던 시절

1980년대는 격동기였다.

경제는 성장했지만 사회는 흔들렸고, 청년들은 정의를 외치며 거리로 나섰다.

그들의 열정이 모두 나쁜 것이었을 리는 없다.

문제는 그 열정의 빈틈에 ‘단순하고 강력한 설명’이 들어오기 쉬웠다는 점이다.

“너희가 힘든 건 누구 때문이다.”

“너희가 죄책감을 느껴야 한다.”

“해답은 하나다.”

이런 구조는 언제나 위험하다.

세상은 복잡한데, 해석을 하나로 묶어버리기 때문이다.

2) ‘의식화’라는 기술: 책, 토론, 죄책감, 그리고 구원 서사

사람을 바꾸는 방식은 생각보다 단순하다.

처음엔 ‘야학’이나 ‘독서토론’처럼 그럴듯한 이름으로 시작한다.

그리고 어떤 문장을 반복한다.

“너희만 잘 살면 안 된다.”

“이 사회는 태어나지 말았어야 했다.”

“악은 외부에 있다.”

여기서 핵심은 ‘증오’가 아니다. 오히려 ‘죄책감’이다.

죄책감은 착한 사람을 무너뜨린다.

그리고 무너진 자리엔 종종 ‘구원 서사’가 들어온다.

“우리 편이 되면 세상이 바뀐다.”

“너희는 정의의 편이다.”

이때부터 사고가 좁아진다.

선과 악, 우리와 저들, 하나의 해답.

세상이 그렇게 간단할 리 없는데도 말이다.

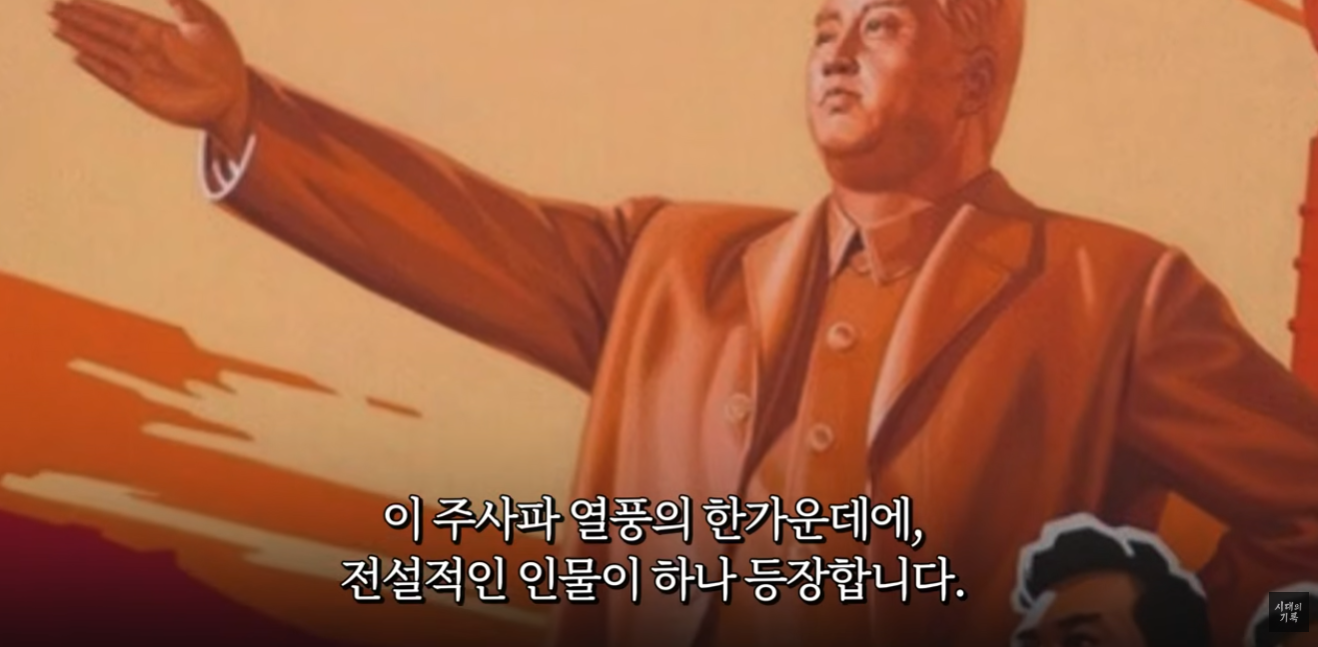

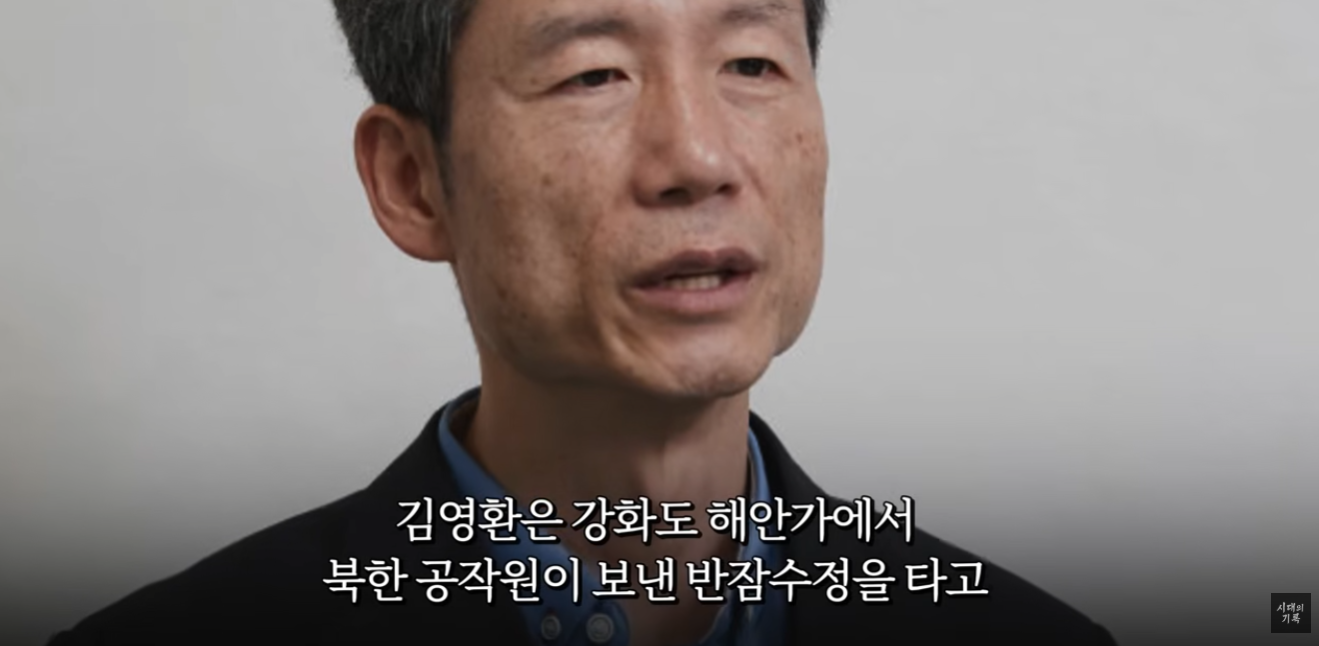

3) 1990년대 이후: 정면승부가 아니라 ‘스며드는 전략’으로

냉전이 끝나고 공산권이 무너졌을 때, 많은 사람들은

“이념 전쟁은 끝났다”고 생각했다.

하지만 역사는 종종 다른 방향으로 간다.

정면승부가 어렵다면, 전략은 바뀐다.

거리에서 화염병을 드는 대신,

교육·문화·언론·시민단체·정치 같은 ‘일상 시스템’으로 들어가는 방식.

이걸 어떤 이들은 “진지전”이라 부른다.

싸우지 않고 이기는 방식, 오래 버티며 바꾸는 방식.

이 전략의 무서움은 이거다.

사람들은 자기가 싸우고 있다는 사실조차 모른 채

조금씩 기준을 바꾸게 된다.

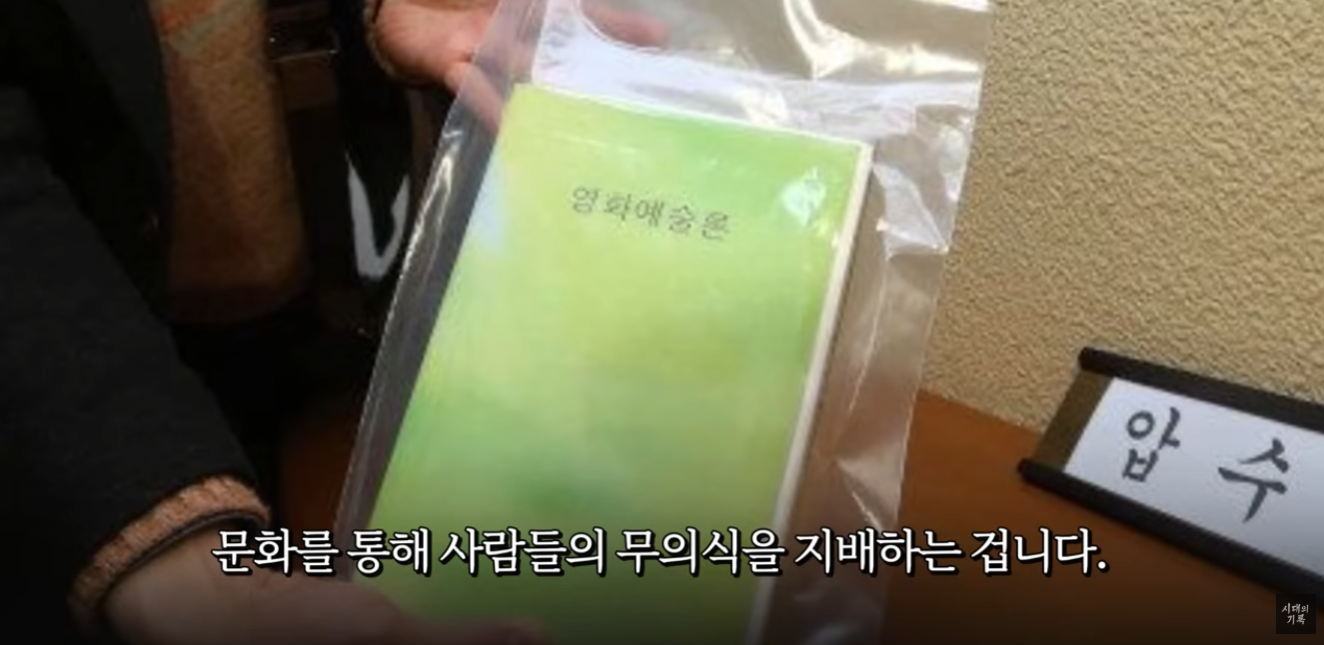

4) 교육과 문화가 바뀌면, 세상 해석이 바뀐다

교육은 한 세대의 ‘상식’을 만든다.

문화는 그 상식을 ‘감정’으로 만든다.

어떤 인물은 영웅으로

어떤 제도는 악으로

어떤 사건은 한쪽 문장으로만

이런 식의 서사가 반복되면, 그 서사는 단지 정보가 아니라

정체성이 된다.

정체성이 된 생각은 논리로 잘 바뀌지 않는다.

그때부터 사람들은 사실을 따지기보다

“우리 편이냐 아니냐”로 말하기 시작한다.

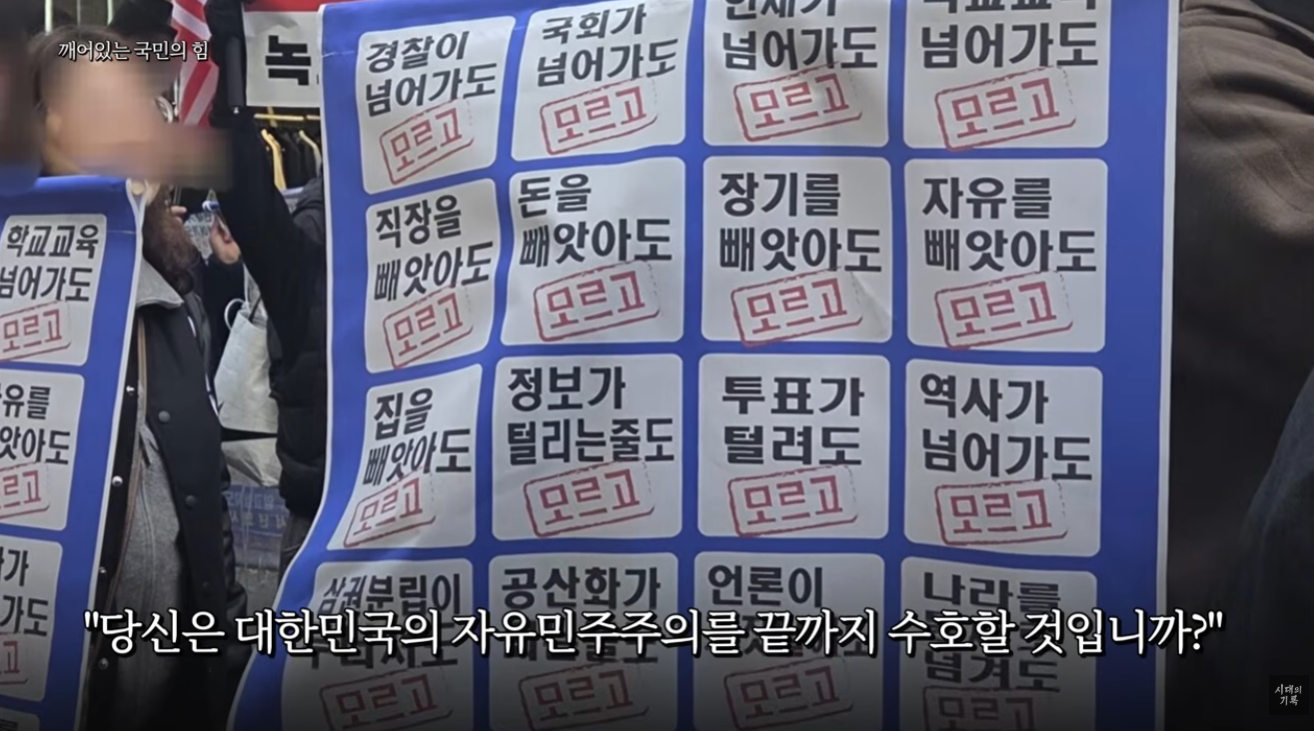

5) 핵심은 이것: ‘질문을 멈추게 만드는’ 구조

어떤 사회가 위험해지는 순간은

사람들이 틀린 말을 해서가 아니라, 질문을 멈추는 순간이다.

“그건 말하면 안 돼.”

“그건 이미 결론 난 얘기야.”

“그건 악의 편이 하는 말이야.”

이런 문장이 많아질수록 사회는 대화가 아니라

낙인과 침묵으로 움직인다.

그리고 그 상태가 오래 지속되면,

우리는 어느 날 갑자기 이런 풍경을 맞는다.

“왜 이렇게 됐지?”

“언제 이렇게까지 왔지?”

그때는 늦다.

사상전의 본질은 “모르게 만들기”이기 때문이다.

6) 그래서 필요한 건 ‘거창한 결론’이 아니라 ‘세 가지 질문’

이 글이 말하고 싶은 건 단순하다.

누구를 무작정 몰아붙이자는 게 아니다.

오히려 반대로, 몰아붙이는 방식 자체가 사상전의 연료가 되기도 한다.

대신 우리는 질문을 가져야 한다.

그럴듯한 말 뒤에 숨은 기준을 확인해야 한다.

당신이 말하는 자유는, 어디까지가 자유인가?

당신이 말하는 인권은, 누구의 인권을 포함하는가?

당신이 말하는 평화는, 어떤 대가를 전제로 하는가?

이 세 질문은 ‘정답’을 강요하지 않는다.

하지만 질문을 회피하는 태도는 드러낸다.

“천만 명”의 싸움은 결국 ‘표’가 아니라 ‘상식’의 싸움이다

큰 숫자는 늘 정치의 언어로 보이지만,

어쩌면 그 숫자는 “표”가 아니라 “상식”을 의미할지도 모른다.

사람들의 상식이 바뀌면, 제도는 저절로 바뀐다.

제도가 바뀌면, 나라는 겉모습은 그대로여도

속은 전혀 다른 방향으로 움직일 수 있다.

그래서 사상전에서 가장 중요한 무기는

총도, 돈도, 조직도 아니다.

질문하는 시민의 습관이다.

당연해 보이는 말을 의심하고,

선명한 구호보다 구조를 보고,

낙인보다 근거를 요구하는 것.

그것이 우리가 할 수 있는 가장 현실적인 방어다.

블로그 글

블로그 글

첫 댓글을 남겨보세요.